核の危機

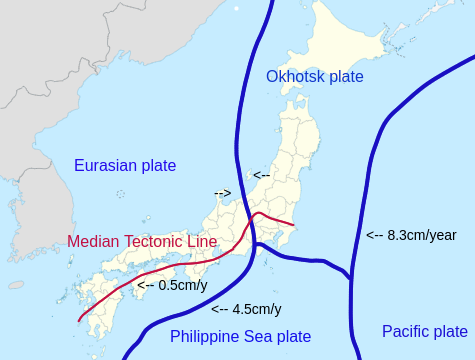

日本は4つのプレートの境界上に位置しています。太平洋プレートはオホーツクプレートとフィリピン海プレートの下に年間8.3センチメートルの速度で沈み込んでいます。フィリピン海プレートはユーラシアプレートの下に年間4.5センチメートルの速度で沈み込んでいます。日本では4つのプレート間の複雑な力により、無数の断層が形成されています。中央構造線(Median Tectonic Line)は世界最大級の断層の一つで、断層の南側は年間0.5センチメートルの速度で西に移動しています。

日本は4つのプレートの境界上に位置しています。太平洋プレートはオホーツクプレートとフィリピン海プレートの下に年間8.3センチメートルの速度で沈み込んでいます。フィリピン海プレートはユーラシアプレートの下に年間4.5センチメートルの速度で沈み込んでいます。日本では4つのプレート間の複雑な力により、無数の断層が形成されています。中央構造線(Median Tectonic Line)は世界最大級の断層の一つで、断層の南側は年間0.5センチメートルの速度で西に移動しています。

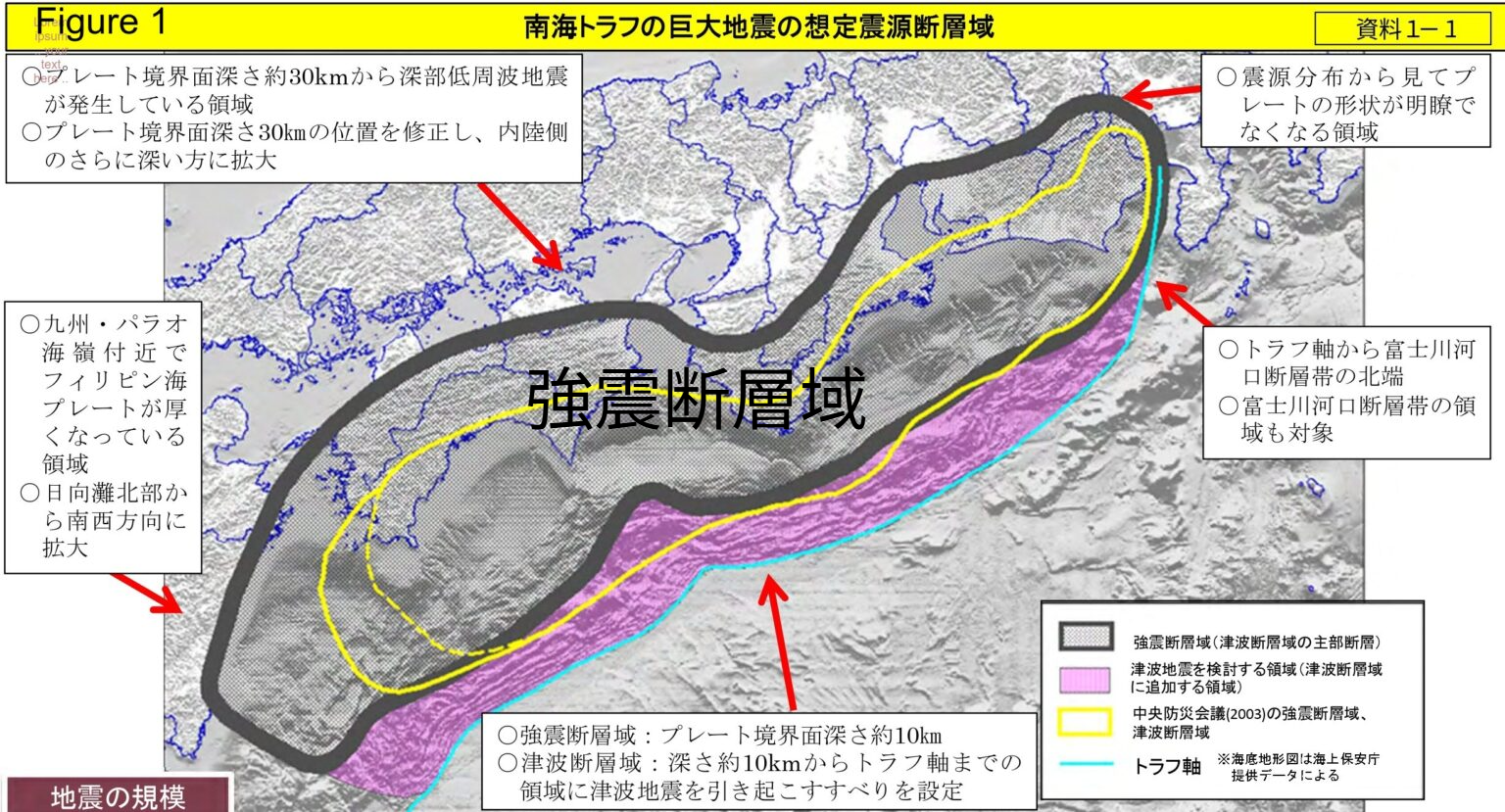

地震が発生したとき、断層面が壊れて大きくズレる領域を震源域といいます。特に、プレート境界付近で、地震発生時に高速で動き、地震波を発生させる領域を強震断層域と呼びます。Figure 1において、南海トラフ地震の強震断層域は灰色の太い線で示されています。(Cabinet office [3]) それには、中央構造線の南側の広い範囲が含まれます。2011年の東北地方太平洋沖地震では、震源域は海岸から160キロ離れた場所でしたが、南海トラフ地震では、都市および原発の直下になる可能性が高いのです。

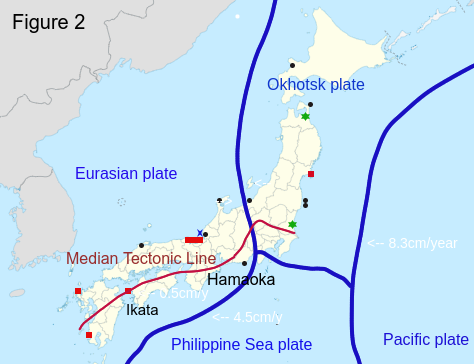

伊方原子力発電所は中央構造線上に建設されており、浜岡原子力発電所は3つのプレートの境界上に建設されています(Figure 2)。両原発とも南海トラフ地震の強震断層域と呼ばれる震源域に含まれています(Figure 1)。しかし、伊方原発では3号機が現在も稼働しており、使用済み燃料770トンが冷却プールに保管されています。浜岡原発では、使用済み燃料1,130トンが冷却プールに保管されています。原発の耐震限界は1000ガル程度しかありません。強い揺れで電源が止まれば、冷却プールの使用済み燃料は3日以内にメルトダウンしてしまいます。

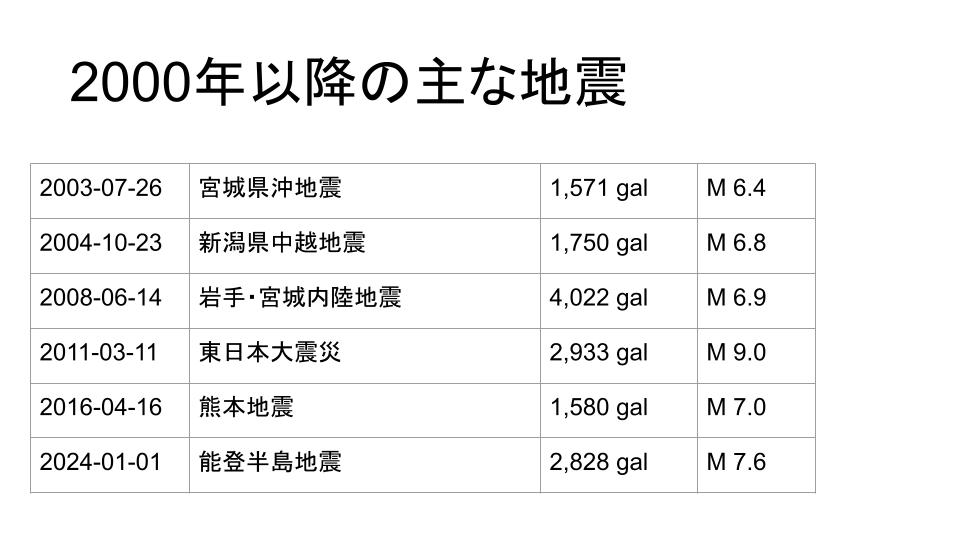

2008年岩手・宮城内陸地震は、マグニチュード6.9の小規模地震でしたが、内陸を震源地とする地震であったため、4,022ガルを記録しました。2011年東北大震災では2933ガル、2024年能登半島地震では2828ガルを記録しています。南海トラフ地震発生時、きょうしん断層域に含まれる中央構造線で、どれほど激しい地殻の破壊と変動が起きるのか想像することもできません。中央構造線の真上における揺れが仮に3000ガル程度だとしても、稼働中の原子炉が無事である確率はほぼゼロです。

稼働中の原子炉内の核燃料が外に出てしまえば作業員も逃げるしかありません。冷却プールの使用済み核燃料がメルトダウンすれば、連鎖的に、島根原発、若狭湾の4つの原発、もんじゅの400キログラムのプルトニウムも制御不能となるでしょう。放射能を大量に含んだ雲が次々に形成されて、地球を覆い、人類は滅亡を迎えます。

安全対策:

以下の安全対策を講じます。

1. 伊方原発の稼働中の原子炉を停止し、輸送用キャスクを用いて核燃料を安全な場所へ移送する:

人類の滅亡を防ぐために伊方の稼働中の原子炉を停止しなければなりません。そして、原子炉から取り出された核燃料を、島根原子力発電所のようなより安全な冷却プールに移動します。(輸送用のキャスクを使用すれば、原子炉から取り出した核燃料を、100キロ離れた冷却プールに移送することが可能なようです。)

2. 伊方原発と浜岡原発の使用済み燃料も、より安全な冷却プールへ運ぶ:

2. 伊方原発と浜岡原発の使用済み燃料も、より安全な冷却プールへ運ぶ:

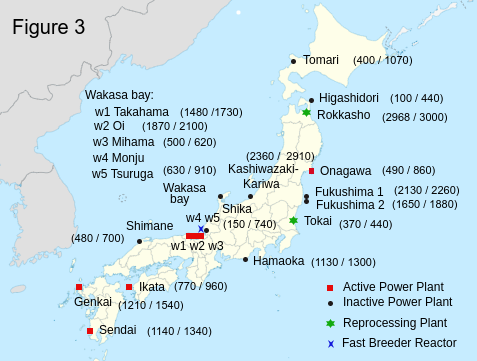

伊方と浜岡の使用済み核燃料の問題を解決しなければなりません。合わせて1900(1130+770)トンの使用済み核燃料が冷却プールに保管されています。Figure 3は各原子力発電所の冷却プールにおける(保管中の使用済み核燃料/貯蔵容量)(トン単位)を示しています。他の原子力発電所の冷却プールには2150トン(670(泊)+ 340(東通)+ 550(柏崎刈羽)+ 590(志賀))の貯蔵スペースが残っています。したがって、最も簡単な解決策は、そのスペースを使用して伊方と浜岡の使用済み核燃料を保管することです。別の(より良い)解決策は、1900トンの使用済み核燃料を乾式キャスクで保管することです。

3. 西日本・九州にある稼働中の11基の原子炉を、一時停止する:

南日本で稼働中の他の原子炉11基を停止します。被害想定(NHK [1])によると、これらの核施設は比較的安全に見えます。しかし、実際に起こる地震を正確に予想することはできません。南海トラフ地震の強震断層帯の北端に位置する中央構造線で大きな地震が発生するかもしれません。(Figure 1, Cabinet office[3]) 川内原発の下で火山活動が活発化し、若狭湾の断層が大きく動くかもしれません。日本の原子力発電所の耐震限界はM6.5(620ガル~1200ガル)に過ぎません。何か一つでも、このような事態が発生すれば、即座に破滅的な結末につながります。

Reference

[1] NHK, Damage estimation of Nankai Trough Earthquake, https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250331/k10014762791000.html#anchor-20

[2] Chubu Electric Power, Enhanced Safety, https://www.chuden.co.jp/energy/nuclear/hamaoka/anzen/setsubitaisaku/

[3] Cabinet office, Seismic source zone of Nankai Trough Earthquake, https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku/pdf/1_1.pdf